La Fabrique du geste, Hans Hartung, Musée d'art moderne de Paris, 2020

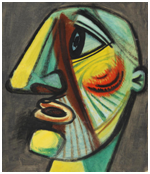

Autoportrait 1922

« Je déguste la nature et la vie comme chacun, ça n’a rien à faire avec ma position picturale. » Hans Hartung

Autoportrait 1943 Crayon sur papier

Autoportrait 1943 Crayon sur papier

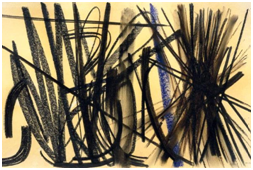

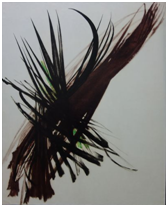

Hans Hartung (1904-1989) est né à Leipzig et fut blessé pendant la Grande guerre où il perd un pied. Il peindra jusqu'à la fin dans son fauteuil roulant, avec des assistants, dans son atelier d'Antibes. Le peintre a aussi procédé à des expérimentations utilisant par exemple la branche de genêt imprégnée de peinture pour frapper sur la toile, le pistolet à air comprimé, la serpette, la sulfateuse à vigne. Non seulement il peint mais encore il pulvérise, gratte et brosse la toile avec passion.

Gouache sur papier 1940 Le grand cheval, 1922

Il avait également bien des centres d’intérêt comme la photographie, les mathématiques, le latin ou l’astronomie.

Trois personnes assises, 1923

Trois personnes assises, 1923

À l’occasion de sa réouverture après d’imposants travaux de rénovation, le Musée d’Art Moderne présente une rétrospective du peintre Hans Hartung.

Huile sur bois 1938 T1933-3 Huile sur toile T1936-2, Huile sur panneau Célotex

Une exposition d’autant plus attendue que la dernière rétrospective date de 1969. Elle nous permet en tout cas de jeter un regard différent sur l’œuvre de ce peintre essentiel du XXe siècle et du rôle qu’il a joué dans l’histoire de l’art car il fut un précurseur de l’abstraction, l’une des avancées majeures de son siècle.

Hartung à Antibes en 1975

C'est à partir de 1932 qu'Hartung se tournera définitivement vers l'abstraction, caractérisée par l'effacement du référent, la structure de l'espace en plans, le fonds et les formes indifférenciés, reliquat de son passé cubiste.

Dans son atelier antibois T 1945 Huile sur toile

avec son pistolet

Sa soif de liberté, son style s’inscrivent dans ce siècle terrible de la montée du fascisme dans l’Allemagne son pays d’origine, aux difficultés de l’après guerre dans une Europe déstabilisée par les problèmes socio-économiques.

T1938-16 Collage sur panneau de bois Huile sur toile, 1934

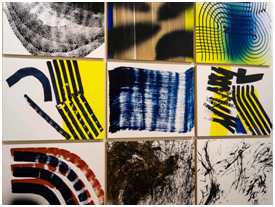

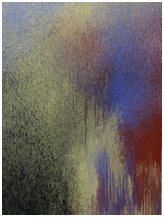

En 1968. Anna-Eva et Hans Hartung, divorcés puis remariés, font construire près d’Antibes une maison avec des ateliers. Hartung est alors célèbre mais il continue ses recherches obstinées sur la peinture vinylique pulvérisée, les éclaboussures, l'utilisation de balais en genêt.

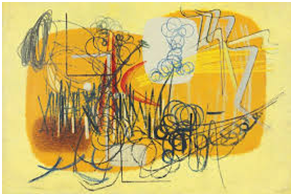

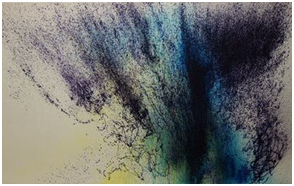

P1958-238 Pastel sur papier

P1958-238 Pastel sur papier

Le peintre s'intéresse surtout à la lumière, son rayonnement sur la toile, renoue aussi avec « la terreur ensorcelante » des orages de sa jeunesse.

Pastel sur papier, 1952

Pastel sur papier, 1952

Il recherche l'éclat des éclairs qu’il tentait de reproduire dans ses cahiers, cette explosion des éléments qui déclenchait en lui ce qu'il appelait « l’urgence de la spontanéité. »

T1947-12 Huile sur toile T1955-9 Huile sur toile

L’exposition elle-même comprend un ensemble de quelque trois cents œuvres provenant de collections du monde entier et plus particulièrement de la Fondation Hartung-Bergman. Ce sera aussi l’occasion de mettre en lumière les quatre œuvres dont le musée a fait l’acquisition en 2017.

T 1948-18 Huile sur toile T 1966-K40 vinyle sur toile

Elle met en lumière la diversité des innovations techniques qu’il a initiées dans le cadre d’expérimentations qui ont toujours été sa préoccupation, que ce soit ses recherches sur le format et la couleur à partir d’une méthodologie, le cadrage, la photographie, l’agrandissement, la répétition et les copies de ses propres œuvres. Ses recherches ont influencé nombre de ses contemporains à l’instar d’un Pierre Soulages qui a toujours reconnu ce qu’il devait à Hartung.

Composition gouache 1970 Composition 1973

Cette rétrospective s'articule autour de quatre grandes sections où l'on trouve des tableaux bien sûr, mais aussi des photographies, très importante pour lui et sa recherche artistique, auxquelles il faut ajouter des œuvres graphiques, des éditions illustrées, des oeuvres sur céramique... et même des galets peints.

T1971-R24, 1971, acrylique sur toile T1973-E12, 1973, acrylique sur toile

Elle

est complétée par des documents d’archives, livres, correspondances,

carnets, esquisses, journal de jeunesse, catalogues, cartons

d’invitations, affiches, photographies, films documentaires...

T1982-R11, 1982, acrylique sur toile T1987-H5, 1987, acrylique sur toile

Au-delà

de son rôle de précurseur, on peut dire que le fil rouge de

l'exposition est cet espèce de dialogue qui s'instaure entre

l'esthétique de l'abstraction née de son rôle de précurseur et sa vision

d'un art tourné vers l'avenir.

T1989-K32, acrylique sur toile T1 1962-L21, T1 1962-L22, T1 1962-L23

Voir aussi

* France Culture, Entretiens -- Spectacle-sélection --

*

L'abstraction lyrique, éditions L'Objet d'Art hors-série n° 24, par

Vidalinc Marie-Jo - d'Alincourt Nathalie, Paris 1945-1956, Hans Hartung

pages 41-71

<< Ch. Broussas, Hans Hartung 20/12/2020 © • cjb • © >>

-------------------------------------------------