1- Gatti, gâté, gâteau...

Ta parole est de miel qui distille le suc douçâtre de nos abandons, qu’elle dénonce l’innommable que toi seul connaît si bien stigmatise du fond de ta misère et de ton expérience, qu’elle dénonce encore et encore, tant qu’il te reste un peu de cette force qui te tiens debout.

Tu sais d’instinct pointer ce qui dérange, mettre la parole là où ça fit mal, aller là où on a besoin de toi et que la culture n’est pas qu’un mot vide de sens pour ceux qui n’ont pas la parole, qui n’osent la prendre de peu de ne pas savoir, de paraître ridicules, de se sentir gênés par leur gêne même. Comme tu dis vrai : il n’y a lieu de se réjouir du spectacle du monde que tu joues sur scène, même si la vie vibre de toutes ses fibres dans ton discours insatiable qui prend les dieux à témoin.

Alors tu voudrais dans un effort de tout ton être, porter le spectacle de la scène dans les rues, sur les places, dans toutes les artères de la cité pour qu’elle devienne une immense scène où chacun serait acteur et spectateur, pour que la cité elle-même soit ton agora, bouleverser les certitudes par le seul miracle d’une langue qui prend aux tripes quand un frisson libérateur me traverse l’échine et que je crains déjà le silence qui viendra inéluctablement résonner dans ma tête.

Car quand s’arrête le flot des mots, ce n’est pas le silence, Quand nous sommes chacun cloués dans nos fauteuils, Dans le silence attentif du théâtre de Montreuil Bercés par la puissance des mots, l’évidence de ta science, Quand rien dans ta ‘Parole errante’ n’est le fruit du hasard, Quand la lumière profonde et tenace de ton regard fouaille sans relâche, pénètre nos consciences, Déposant en nous, simplement, tes évidences, Nous entraînant dans un passé du fond des âges, Pour balayer s’il le faut les mauvais présages, Nous sommes alors à l’unisson, à ton image, Au-delà même des mots, au-delà même du sens Et longtemps après, en moi je sens ta présence.

Nous en avons besoin dans un monde courant à sa perte, Qui y coure de plus en plus vite, certes, Qui y met une telle volonté féroce, Qui permet ici ou là des choses atroces, Comme par sa propre vitesse, enivré Comme par sa soif de richesses, aveuglé, Nous en éprouvons un besoin vital, Pour repousser au loin cet instinct létal, Pour bien se persuader De laisser couler ce chant délicieux Qui doucement guérit et régénère Toutes les scories d’un monde délétère.

Alors, ce monde qui se développe contre la vérité Qui devient dur et froid, sans joie et sans âme, Quand les hommes se retrouvent dépossédés De leurs rêves et perdent leur identité, N’est ainsi qu’un pâle reflet de la réalité, Une étrange régurgitation de nos fantasmes.

Ah ! Gatti, pas souvent gâté par la vie, mais que rien n’a pu gâter, désespérer, belle part de gâteau pour ceux que tu as aidés, don de moments privilégiés, toi qui te prénommait en réalité ‘sauveur’, qui n’as jamais ménagé ta peine et ta fatigue même dans les temps difficiles avec parfois ce désir de baisser les bras, tu sais qu’il y a toujours quelque part, sur une simple scène de banlieue, de l’Archéoptéryx de Toulouse au théâtre de Montreuil, comme sur la scène de la vie, à Vaulx-en-Velin ou ailleurs, une part irréductible d’espoir dans le cœur des hommes, cette part secrète que tu viens réchauffer pour qu’elle ne devienne pas sclérose et pour y insuffler la vie, à travers « un langage qui […] permet à chacun de devenir son propre maître’ . »

Pendant que tu le peux, parcours encore un peu le monde, il y a des beautés partout, loin de nous, des horreurs aussi mais ce ne sont que des scories du passé, une richesse qu’on ne peut découvrir qu’avec ton cœur d’enfant que nulle traverse ne peut faire douter. En ce sens, tu es l‘horizon, l’espoir qu’il existe malgré tout et malgré nous quelque chose à faire, que le phénix peut toujours renaître de ses cendres ; telle est ta leçon, toi Gatti, gâté, gâteau, toi qui n’as jamais voulu en donner.

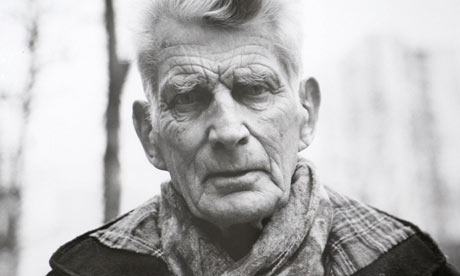

2- Variations Godot : Hommage à Samuel Beckett

« Vous attendez Godot vous aussi ? Non. Ah… vous savez ; il ne viendra pas ! » C’est un bel enfoiré celui-là, il se décommande à la dernière minute, envoie de façon cavalière des estafettes qui ne l’ont même jamais vu. Bref, c’est l’Arlésienne. Encore le coup classique d’un auteur en quête de personnage –pas forcément italien d’ailleurs- encombré d’une histoire sans queue ni tête, qui tourne en rond et revient immanquablement à son point de départ. De toute façon, on y revient toujours à son point de départ, trois petits tours…« Histoire absurde, » me direz-vous. Certes puisqu’il s’agit de "théâtre de l’absurde", mais rassurez-vous tout ceci n’a plus cours, démonétisé depuis belle lurette. C’était au temps des' trente glorieuses’ quand on pouvait encore se payer le luxe d’avoir des états d’âme (si, si, c’est un luxe, une maladie de riche, à chacun les siennes), quand Armand Gatti clamait, à la suite de son voyage en Amérique du sud (il en a fait beaucoup), que le peuple n’y comprenait rien aux poètes bourgeois , « vos mots ils racontent, mais ils ne disent jamais rien. Vos paroles, vous les jetez mais vous ne les faites jamais exister ». De là à confondre la culture populaire avec la bande dessinée… pas question pour lui le vieil anar qui travaillait avec des loulous, des loubards. Il éructait des prophéties phénoménales, que la littérature doit être un instrument au service du peuple pour que chacun puisse devenir son propre maître. Vous vous rendez compte des énormités qu’il proférait ce loustic !

Il était un peu fou ce type et c’est vrai, moi qui l’ai connu, qu’il avait parfois un petit air allumé à faire frémir les bien-pensants. Pas besoin d’aller au zoo, avec lui vous rencontriez Le Crapaud-Buffle, curieux animal certes mais pas plus que Le Rhinocéros de Ionesco. Pourvu qu’ils ne nous fassent pas des petits ces deux là ! Lui Armand Gatti, à la prise de pouvoir, il préférait la prise de conscience.

Sami Frey dans les mots de Beckett

J’en ai marre d’attendre cet enfoiré de Godot qui a dû oublier, bouffer la consigne ; il plane tellement en ce moment que tout est possible avec lui… enfin c’est ce qu’on m’a dit, pour m’épargner peut-être, ne pas froisser ma petite susceptibilité, n’ai-je pas droit à quelques égards, de n’être pas traité comme quantité négligeable. Je voudrais bien voir sa tête si je le traitais de cette manière. Un coup je viens, un coup je n’viens pas, ça peut durer longtemps. Depuis le temps, je devrais le connaître l’animal, toujours deux fers au feu, toujours à promettre ce qu’il ne peut tenir. Ce qu’il peut parfois m’énerver.

Comment, vous ne le connaissez pas ? Mais si, un grand, l’air un peu renfrogné avec ses lunettes rondes cachant des yeux bleu clair très vifs, jamais fatigué, toujours à traîner dans les parages, le portrait tout craché de son père Samuel… mais non pas le cordonnier juif, un homme fort important dans son landerneau qui a donné une excellente éducation à son rejeton. Dans sa jeunesse, il a même repoussé les avances que lui avait faites la fille de son mentor. Il aurait pu en profiter, mais non pensez-vous, trop fier, trop entier, ne pensant qu’à ses fichus bouquins. Brouille bien entendu entre les deux hommes mais Godot n’en eut cure qui partit sur un coup de tête, sillonnant l’Allemagne et une partie de l’Europe, finissant par échouer quelque part en France.

Voilà, vous en savez autant que moi sur sa vie, mais qu’est-ce qu’une vie fait ressortir d’un individu finalement, à peine une esquisse, on voit ce qu’on veut bien voir, simple éclat de vérité qu’un reflet transgresse. Chacun dresse son propre portrait-robot, sa propre relation faite autant de sentiments que de réalité. Si vous voulez tout savoir de sa vie, demandez à son grand ami James Knowlson, il n’habite pas très loin d’ici, je vous le présenterai à l’occasion. Enfin, d’ordinaire, j’ai moins de patience. Mais au fait j’y pense, cet imbécile d’Estragon se serait-il emmêlé les pinceaux dans la date et l’heure. Ça ne m’étonnerait pas de lui, ce ‘Jean de la lune’. Et maintenant nous voilà bien avancés à tourner en rond dans ce ‘non-lieu’, c’est ainsi qu’il a défini l’endroit du rendez-vous, ça ne m’a pas surpris, c’est un original ; déjà tout petit… Tiens, en parlant de petit, revoilà l’estafette, si, rappelez-vous… « Tu te souviens de nous, petit… non ! »

Quelle journée, je me demande si je ne revis pas la même scène que ce matin. Serais-je devenu subitement gâteux, amnésique, paralysé, (et, ajouterait Samuel, son futé de père jamais à court d’une remarque scénique, mettant sa petite didascalie ou son petit grain de sel, comme vous voulez, « l’estafette riait sous cape d’un air entendu, sans se cacher vraiment, comme si elle eût reçu des confidences de ce satané Godot »). Il ne se passe rien ici, juste à attendre, et moi, j’ai besoin de faire quelque chose, d’abord de donner un grand coup de pied dans ces deux poubelles qui m’énervent… bizarre, on dirait qu’elles sont habitées… de me dépenser et de penser à quelque chose sans avoir cette impression angoissante que mon cerveau tourne à vide. J’ai besoin de penser pour oublier, d’occuper mes mains pour désoccuper ma tête… sinon je suis envahi de sueurs froides, je me prends en grippe, je me liquéfie, je panique à l’idée de me retrouver seul face à moi-même. J’ai beau me répéter que « quelque chose suit son cours, » qu’il va nécessairement se passer quelque chose, je n’en sens pas moins un trouble profond causé par une appréhension vague, indéfinie, impalpable dont je ne peux discerner les contours. L’inaction est bien la pire des tortures.

Cette histoire, c’est comme si j’avais décidé d’aller passer trois jours chez ma mère, sans raison particulière, pour le plaisir, parce que je ne l’avais pas vue depuis longtemps, parce qu’elle me mijote chaque fois de bons petits plats, enfin je me faisais une joie d’aller passer trois jours chez maman –pénard et coq-en-pâte, chez elle c’est toujours ainsi-, et vlan, je tombe sur un tas d’écornifleurs, d’empêcheurs de tourner en rond qui ne cessent de me mettre des bâtons dans les roues et que, trois jours après, ce fut retour au point de départ sans être passé par la case ‘maman’. Rageant, non ? Un cauchemar, une histoire qui patine et finit par repartir en arrière. Et puis finalement, le responsable, c’est moi qui m’invente des choses à faire, des tas de prétextes pour retarder de faire ce que je dois faire. Aujourd’hui, je suis tranquille, je ne fais rien, ou plutôt je me suis investi d’une tâche bien précise, car c’en est une : attendre Godot.

Beckett : en attendant Godot

Y’a des périodes comme ça où tout part à vau-l’eau. L’absurde de la situation vous saute à la figure comme un pavé de mai 68 en plein dans une vitrine de la rue Gay-Lussac. Passant du coq à l’âne, ma mère remarque « Ah, c’était le bon temps », sourcils froncés et lippe boudeuse, ma mère que j’ai quand même fini par aller embrasser un peu plus tard, mais c’est une autre histoire. Je vous la raconterai peut-être un de ces jours, mais pour le moment, c’est assez compliqué comme ça. Hypothèse, ma chère mère –mais ça pourrait tout aussi bien être ma tant ou la vôtre- pourrait avoir à son âge le cheveu rare et avoir exercé quelque temps ses talents de chanteuse classique, une ‘cantatrice chauve’ en quelque sorte…

Je vous vois venir « ce n’est pas un titre sérieux, même pour une pièce de théâtre » qui ne se prend pas au sérieux, où il est indiqué qu’une « pendule anglaise frappe dix-sept coups anglais. » Curieux, n’est-ce pas ? Et puis elle n’a qu’à mettre une perruque ! Est-ce vraiment sérieux, dites-moi. « Et ça fait rire les spectateurs ? » Parfois, mais on ne sait pourquoi, certains comiques de mots sont quelquefois difficiles à expliquer. C’est ça l’absurde, ça doit faire rire… regardez Feydeau… Ah non, pas lui, ce faiseur de pièces spécialistes des histoires de cocus. Non, non, le spectateur rit quand il est mal à l’aise, désarçonné, par exemple pour en revenir à La cantatrice chauve, dans cette phrase où Mr Smith assène cette vérité : « Un médecin consciencieux doit mourir avec le malade s'ils ne peuvent pas guérir ensemble. » N’est-ce pas admirable, d’une logique imparable ? Ou également dans cette situation :

- Monsieur Martin : Vous avez du chagrin ? Silence

- Madame Smith : Non ! Il s'emmerde. Silence.

- Madame Martin : oh! Monsieur, à votre âge, vous ne devriez pas. Silence.

- Monsieur Smith : Le coeur n'a pas d'âge. Silence.

N’est-ce pas hilarant, ne serait le gros mot que je vous passe, cette scénette n’est-elle pas d’un raffinement suprême, des mots somme toute banals claquent dans un silence pesant… en goûtez-vous tout le sel ? C’est d’abord l’absence d’intrigue qui intrigue. Il suffit d’insérer dans la pièce ce genre de dialogue, et le tour est joué, et la pièce aussi. Des mots anodins, des phrases toutes simples comme « passe-moi l’sel » suivi d’un lourd silence entendu suffisent pour créer le climat, « un silence entendu », curieuse expression que ce silence assourdissant après un dialogue insipide, suivi lui-même d’un bruit terrible pour marquer le contraste, que tout se passe à l’intérieur, dans les tuyaux de la tête et les boyaux du ventre, un silence de drame rompu brusquement par une pluie de cuivres à vous percer les tympans pour réveiller les quelques spectateurs qui se seraient laisser aller dans le douillet de leur fauteuil. Radical.

En fait, l’histoire se déroule comme une spirale, un récit en colimaçon, enroulé sur lui-même, replié puis déroulé en un cycle de vie sans vraiment de début ni de fin. Comme l’écrivit James Joyce à propos de son récit Finnegans wake : « La première phrase commence sur la dernière page ou la dernière phrase se termine sur la première page, faisant ainsi du livre un cycle. […] Le lecteur idéal du livre serait celui qui, souffrant d'une insomnie idéale, terminerait le livre, pour aussitôt retourner à la première page et entamer ainsi un cycle de lecture sans fin. »

Le récit n’est pas forcément rigoureux, il suit une logique sans lien forcé avec un déroulement linéaire ou chronologique, par exemple, j’ai lu ce conseil de commencer par le chapitre 5, de poursuivre par le 9 quand Joyce raconte comment il eut pour la première fois l'idée d'écrire Finnegans wake. Comme l’a si bien écrit Roland Barthes : « L'écriture n'est nullement un instrument de communication… elle paraît toujours symbolique, 'introversée', tournée ostensiblement du côté d'un versant secret du langage. »

Mais aujourd’hui, je n’ai pas ce genre de préoccupation, juste quelques retours en arrière, songes, souvenirs, pour m’occuper l’esprit. Je n’ai même pas envie de discuter avec Estragon, pour se dire quoi d’ailleurs, parler de la pluie et du beau temps, l’entendre déblatérer sur ses amis ou sur ce fichu Godot –là il n’aurait pas tort- l’écouter se lamenter sur son sort, effectivement peu enviable, non, je préfère m’occuper l’esprit tout seul. Après tout, qu’avons-nous d’autre à faire de si urgent, n’empêche je commence à me demander si Godot n’est pas le fruit de mon imagination !

Cette attente me mine, elle m’oblige à penser à des choses que j’espérais avoir oubliées mais non, rien ne se perd, ça remonte comme des régurgitations aigres, ça me remue sans que je n’y puisse rien. Assis sur le bord du trottoir, j’attends en fermant les yeux que ces nausées qui me creusent le ventre, que ces sensations de néant qui m’étreignent puis reviennent sans crier gare, s’éloignent doucement comme un mauvais rêve. Á ce moment, je ne suis pas loin de penser comme Camus qu’il n’existe qu’un problème philosophique vraiment sérieux : le suicide.

Estragon, il s’en fiche, installé contre une des deux poubelles, il dort à poings fermés, indifférent à la situation, semblant en avoir pris son parti, que Godot arrive ou pas. Comme si tout ceci avait peu d’importance, après tout demain est un autre jour. J’ai beau le secouer, je n’en tire que des grognements. Il est comme ça, toujours content de son sort, même s’il aime grogner et râler, c’est pour la forme. Tout à l’heure encore, il me regardait l’air satisfait, posant son journal sur les genoux, et me disant dans un soupir : « Oh, quel beau jour ». Pourvu qu’il fasse beau, qu’il ait son journal, à boire et à manger, il n’en demande pas plus. J’aimerais parfois être comme lui mais on ne se refait pas ; dépendre d’autrui comme aujourd’hui avec ce satané Godot qui joue les coquettes me met mal à l’aise, m’indispose.

Estragon, c’est un sage, de ces types qui sont partis de si bas que tout leur va. Il aurait pu avoir une soif de réussite, un appétit féroce à écraser les autres et à mépriser les plus faibles, ceux qui ne savent pas se défendre. J’en ai connus. Mais non, les tracas glissaient sur lui sans qu’il s’en préoccupât plus qu’une mouche importune. Que sais-je en fait de lui, qui ne se livre pas facilement, « à quoi bon remuer le passé dit-il, quand on remue de l’eau, elle se trouble et quand on remue le tonneau, c’est la lie qui remonte », sinon son enfance misérable dans les masures construites de planches et de tôles où on gèle l’hiver, on étouffe l’été et où on s’emmerde le reste du temps. J’ai appris par son ami Vladimir que son père l’élevait ‘à la dure’ et que les coups pleuvaient drus, que sa mère faisait des ménages pour qu’ils puissent manger tous les jours à leur faim, horizon du lendemain, juste pour survivre. Il en a gardé une fatigue continue, un fatalisme désarmant.

Je parle, je parle et le temps passe, il s’écoule plus vite ainsi, ça meuble mais ne fait pas venir Godot. Toujours personne à l’horizon. Heureux ceux qui vivent sans montre ! Mais les autres en pâtissent, et moi particulièrement aujourd’hui. Ce Godot est un malappris, sans éducation ni égards pour ceux qui l’attendent dans ce ‘non-lieu’ comme il dit, à en croire son estafette, tournant en rond dans une histoire dont ils ne maîtrisent rien et qui vire au non-sens. Moi, j’ai trop les pieds sur terre pour comprendre ce type et pour admettre l’absurdité de cette situation. Mais j’y pense, peut-être a-t-il encore le temps d’arriver avant la pleine nuit, peut-être a-t-il eu un contretemps, un accident –il y a tant d’accidents de nos jours- un fâcheux qui l’aura retenu au-delà du raisonnable, tant d’hypothèses me traversent l’esprit. Attendons encore, l’espoir n’est-il pas fait d’un baume sur le cœur des hommes !

En réalité, que sait-on vraiment de ce Godot ? Certains d’ailleurs l’appellent Godeau, susurrant même qu’il se nomme en réalité Honoré de Godeau avec une belle particule et serait un parti très recherché. D’autres laissent entendre qu’il a beaucoup voyagé, qu’il a naguère fait fortune aux Indes avant de revenir vivre au pays le reste de son âge. Mais qui croire ? Estragon, ce naïf plein de confiance, cet enfant dit qu’il l’aime bien Godot, qu’il ne le rudoie jamais et qu’il viendra à son secours. Moi, je connais l’âme humaine et sa noirceur, pour en avoir parfois souffert. Dans ses bonnes manières, je distingue l’aigrefin, le faiseur de haut vol. Trop poli pour être honnête, je vous dis, trop beau pour être vrai. Quant à vouloir à toute force trouver à tout ceci un sens supérieur, une vérité cachée, je vous en laisse tout loisir, même son père Samuel ne nous éclaire pas davantage. Ce qui est absurde est absurde, c’est tout ; la guerre aussi est absurde, tout le monde le sait et tout le monde trouve de bonnes raisons pour passer outre, pour partir la fleur au fusil, et l’on s’y exerce alors sans retenue.

Beckett : Oh! les beaux jours, Catherine Frot

On s’y complait, on s’y vautre avec une volupté coupable, une conviction effaçant tout remords, avec cette volonté stupide de faire soi-même son malheur. Et vous, répondez-moi franchement, vous attendez aussi Godot ? De toute façon, on passe sa vie à attendre, on fait la queue, on attend un enfant, une augmentation, la fin du monde, que sais-je, l’attente est toujours espoir, la preuve d’un possible, une once du probable qui agite nos rêves éveillés.

Ah, j’aperçois Vladimir qui arrive d’un pas nonchalant, peut-être en sait-il plus que nous, peut-être pourra-t-il nous renseigner…

3- Grand Malamba et le tonneau : Diogène et Gatti

Le Grand Malamba sillonne aujourd’hui, comme chaque mois, l’immense marché de sa capitale qui s’étend parfois jusqu’aux marches de son palais, non pour y faire ses emplettes comme tout un chacun, avec un grand boubou et un vaste sac de jute, mais pour aller à la rencontre de ‘son peuple’ –c’est ainsi qu’il désigne ses concitoyens- apporter son onction pateline, transmettre sa chaleur communicative de ‘petit père du peuple’. Petit, non par la taille mais par un souci d’humilité, d’être plus près des gens et de leurs préoccupations. De toute façon, ici personne ne connaît ni Lénine ni Staline ! Le grand homme a effectivement la carrure de l’emploi, grande envergure, et grande gueule ; chez lui, tout est grand et c’est pour ça qu’il est un grand homme.Ici on dit souvent ‘Grantom’ et on l’appelle Tom-Tom ou même Dom-Tom, mais c’est de l’humour africain. Si vous ne connaissez pas l’humour africain, allez donc faire vos courses du côté de Barbès, y’a pas besoin de tour-opérateur. Une façon pour le peuple de railler les tendances extrêmes de leur ‘guide suprême’ qui se livre parfois à quelques excès dont il sait qu’ils le desservent, mais c’est plus fort que lui, il faut qu’il se fasse remarquer, qu’on sache qu’il existe, partout dans le monde si possible. Le peuple, c’est sa façon de se venger de sa condition, de contester comme il peut le pouvoir de ‘Papa Malamba’. Mais il n’apprécie guère ce genre d’ironie, cette forme d’humour n’étant pas vraiment son fort. Mais ceci n’est qu’un échantillon, l’humour noir africain peut être autrement dévastateur.

Armand gatti : Rosa collective

C’est donc le jour où le Grand Malamba fait son tour de piste dans le grand marché, arpentant les allées, serrant maintes mains et donnant moult accolades, faisant le compliment et hélant qui ici ou là selon son humeur et l’importance de l’attroupement. Chacun répondait avec déférence aux sollicitations du grand chef, n’ayant garde par une réplique malvenue ou une moue inopportune, de l’indisposer et d’hypothéquer ainsi son avenir. En Afrique aussi –peut-être plus qu’ailleurs, prudence est mère de sûreté. Et puis, un sourire, une poignée de main, ça ne coûte rie, enfin pas grand-chose, juste une once d’amour-propre, mais qu’est-ce qu’un petit pincement de cœur quand on ne mange pas forcément à sa faim chaque jour que font Dieu le Grand Malamba. Lui jubile, c’est sa sortie cette séance de ‘serrage de mains’ mensuelle, un bain de foule comme ses collègues sur les marchés des villages millénaires de la France profonde. Lui aussi veut montrer qu’il peut se promener librement dans sa capitale sans craindre pour sa personne, que les opposants peuvent librement s’exprimer à condition d’être de son avis.

- Alors Mamadou, lance-t-il à un marchand de thé, comment vas-tu ? Et la famille ?

- Ô Grand Malamba, les affaires sont difficiles en ce moment. Les temps sont durs pour un pauvre homme comme moi et sa famille.

Chaque commerçant met un point d’honneur à se plaindre de tout -sauf du Grand Malamba évidemment- de la conjoncture, joli mot fourre-tout qui fait l’unanimité, du temps qui n’est jamais ce qu’il devrait être, des compagnies étrangères qui étrangles le commerce local –là c’est peut-être plus conforme à la vérité, mais nul n’y peut rien, elles sont trop fortes et dominent les marchés. Les marchés internationaux, ceux qui fixent le cours de la banane ou du cacao, pas le marché où sa pavane en ce moment le Grand Malamba. Mais une chose est sûre : ce n’est jamais la faute des impôts trop lourds ou de fonctionnaires corrompus. Au royaume du bon Malamba, ça ne peut exister, seulement y penser est un délit. Jamais en veine de compliments, il poursuit allègrement sa tournée :

- Tiens voilà Mamba, le grand spécialiste du maffé et de la sauce aux légumes saka-saka. La récolte s’annonce-t-elle sous de bons auspices cette année ?

- Une année bonne, une autre non, c’est le lot des paysans, répond Mamba en ouvrant ses larges mains pour représenter la fatalité. Mais je sais que je peux compter sur toi Grand Marabout.

Le Grand Malamba n’est pas plus marabout que vous et moi mais il aimerait le faire croire et il est toujours ravi de se l’entendre dire. Mamba le sait bien qui le fournit en plats locaux, étant devenu ainsi un commerçant reconnu dans la capitale.

Devant l’interminable étal pleins d’épices multicolores aux exhalaisons entêtantes qui se répandent jusqu’à l’entrée de la vieille ville, trône un énorme tonneau en ferraille rouillée. Au moment où le Grand Malamba passe suivi de ses gardes du corps et d’un grand échalas dégingandé qui le protège du soleil dardant d’une large ombrelle, une tête hirsute en sort brusquement en regardant le Grand Malamba d’un air narquois.

D’abord interloqué et reculant d’un pas devant l’algarade, cette incongruité surprenante, son excellence se rapproche en fronçant les sourcils, interpelant l’intrus :

- Que fais-tu donc ici, vermisseau, dans cette infecte carapace ?

- Je ne fais rien, votre grandeur, sinon me mettre à l’ombre au fond de ma demeure.

- Rien dis-tu, tu ne fais rien de tout le jour, tu n’es donc qu’un parasite vivant sur le dos des autres, sans aucune utilité pour personne.

- Qu’en sais-tu donc, toi qui juges de tout et semble tout savoir, que vois-tu de si loin, du haut de ton pouvoir ?

Devant tant d’impudence, le Grand Malambo ouvrit de grands yeux blancs tout ronds, sans voix pour une fois face à cet humanoïde à carapace qui le provoquait. Il aurait pu faire un petit signe à ses gardes du corps, moucher l’avorton d’une pichenette ou, d’un simple coup de reins, soulever le tonneau et son occupant pour les jeter tous deux dans un cul-de-basse-fosse ou au diable vauvert. Et effectivement, Ma Diogénus le Marabout entrait et sortait de sa boîte tel un diable avec un rire démoniaque quand un passant lui déplaisait ou qu’un malappris glissait un œil insolent dans son modeste gîte.

Aujourd’hui, il était bien décidé à en découdre avec ce présomptueux de Malambo.

- Tu es là à plastronner, Grandeur terrestre, mais souviens-toi que même le bronze subit le vieillissement du temps et que, si haut placé que tu sois, tu ne reposes jamais que sur ton fondement.

- Qu’en sais-tu avorton, moi je protège mes sujets contre les mauvais sorts et les sortilèges diaboliques. Je désenvoûte, je 'maraboutise'…

- Ta condition d’homme fait que tu n’y peux rien changer, malgré tout ton pouvoir et tout ton or. Alexandre lui-même, celui que l’on appelle Le Grand, est mort de malaria dans des marécages irakiens. Mort bien misérable pour un Grand de ce monde. Souviens-toi, bavard impénitent, qu’il commença par perdre l’usage de la parole avant de succomber.

- Alexandre n’était qu’un piètre sorcier à côté de moi.

- Alexandre n’était qu’un fou, un ambitieux vendu aux dieux de la guerre.

- Tu méprises beaucoup Ma Diogénus pour être un sage. Sais-tu que je pourrais te faire couper la langue pour tes propos outrageants et ton impertinence à mon égard. En m’insultant, moi le guide suprême qui a reçu l’onction du conseil des anciens, c’est tout mon peuple que tu insultes.

- Ton prétendu peuple n’est pas plus à toi qu’à quiconque sur cette terre.

- Toi qui n’a besoin de rien, que veux-tu donc ?

- Pour moi, peu de choses, que tu te déplaces légèrement pour suivre le cours du soleil et que je puisse ainsi rester constamment à l’ombre.

Un homme qui, sans doute, n'aimait pas les lentilles car, comme a rétorqué Diogène au philosophe Aristippe venu l'interpeler : « Si tu avais appris à te contenter de lentilles, tu n'aurais pas à ramper devant le roi ! »

Voir aussi ma fiche consacrée à Armand Gatti : Gatti et le théâtre --

<< Christian Broussas – Gatti-Beckett - maj 10/02/2014 << • © cjb © • >>

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire