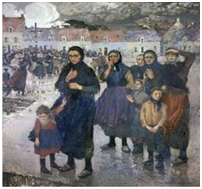

Jules Adler, Gros temps au large, matelotes d’Etaples, 1913 Musée du Petit Palais, Paris

Fidèles au projet naturaliste dominé par la figure tutélaire d’Émile Zola en littérature, ces artistes s’attachent au réalisme des situations, cherchant derrière leurs modèles la pesanteur sociale de leurs contemporains.

Femme dans son jardin, 1920 La vendeuse de fleurs

Jules Adler, aujourd’hui assez oublié malgré une belle carrière de son vivant, n’a jamais depuis lors fait l’objet d’une exposition d’importance. Voilà, cette lacune est maintenant comblée avec les trois expositions planifiées à Dole, au Palais Lumière d'Évian et au musée La Piscine de Roubaix. Ces expositions doivent permettre de découvrir une œuvre complexe balançant entre modernité et académisme, de mieux comprendre ses motivations et sa place dans les évolutions contrastée de la Troisième République.

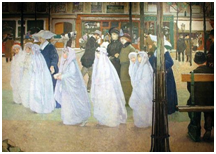

Le trottin, 1903, Reims

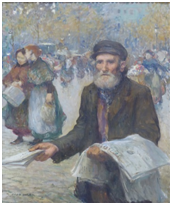

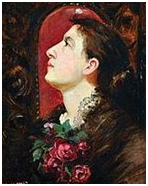

Le catalogue de l'exposition se veut d'abord un support pour illustrer la production d'un peintre engagé et sensible, qui se fit le porte-parole d'une époque et d'un milieu : « L'œuvre de Jules Adler, bien plus que de déployer la simple palette d'un artiste régionaliste, affirme une démarche singulière face à la société de son temps, face à la guerre, aux questions posées à la peinture. Artiste naturaliste, inspiré directement des conditions sociales de son temps et attiré par les spectacles de la vie ardente, active et parfois douloureuse, il incarne une voie alternative ouverte à la fin du XIXe siècle entre les avant-gardes impressionnistes et l'art académique. »

Le chemineau 1908 (Luxeuil) Le chemineau (Remiremont)

Jules Adler Le peintre des humbles et des figures populaires

La Grève au Creusot peinte en 1899 par Jules Adler est un trait marquant du naturalisme en peinture. Elle rend compte de la façon dont l’artiste, au moins au début de sa carrière, représente "le peintre du peuple", focalisé sur l'importance des luttes sociales. Pendant cette période en particulier, il s’intéresse au petit peuple parisien, profitant aussi par la même occasion de la vogue du naturalisme depuis l'instauration de la IIIème république.

La grève au Creusot, 1899 (Pau) Un atelier [1]

Il lui arrive aussi de peindre des sujets plus légers, comme les fêtes populaires ou les petits métiers des rues et sa palette devient plus légère, plus colorée. Après 1908, délaissant les luttes urbaines et sociales, il se tourne vers la représentation des plus humbles, traduisant dans ses portraits la vérité des destins. Une tendance qui va s'accentuer après le traumatisme de la Grande Guerre.

Autoportrait à 64 ans, 1929 Les communiantes 1923

Jules Adler, un parcours thématique singulier

Posant cette chronologie et ces ruptures comme toile de fond, l’exposition propose un parcours thématique autour de 110 de ses œuvres. Elles proviennent de collections publiques parisiennes (Musée d’Orsay, du Petit Palais, musée Carnavalet), du musée de Luxeuil-les-Bains (dont Adler est originaire) qui a consenti un prêt exceptionnel de 15 œuvres, d’autres musées en région (musées d’Avignon, de Belfort, Besançon, Castres, Dijon, Dunkerque, Gray, Pau, Remiremont, Rennes, etc.) ainsi que de collections privées.

Soir d’été à Paris, 1901 (Gray) Paris vu du Sacré-Cœur, 1936 (Dole)

Ce parcours thématique rend compte de la diversité et complexité de l’œuvre d’Adler, et fait écho, parfois, au-delà de l’histoire et du patrimoine, à des réalités qui sont encore celles de notre monde contemporain.

Le marchand de journaux, 1906 Les thermes de Luxeuil-les-Bains

L'œuvre de Jules Adler est représentative des courants multiples et contradictoires qui parcourent cette époque. Par exemple, ses toiles intitulées Le Trottin rappellent certains portraits de Renoir, ses Chemineaux ont des airs de Monet alors que des toiles comme Les Matelotes ou La grève au Creusot, aussi bien dans leur thème que dans leur facture, se rapprochent plus du réalisme d'un Courbet.

La Femme aux fleurs La rentrée des classes 1905

[1] Le titre exact est : Atelier de taille de faux-diamants au Prè-Saint-Gervais (Intérieur d'Usine), Bayeux, musée d'art et d'histoire Baron-Gérard

<< Christian Broussas – Jules Adler - 21/03/2018 © • cjb • © >>

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire